Welche Vorleistungen müssen Industrie und Politik noch bringen, damit Wasserstoff tatsächlich zur Energie- und Wärmewende beisteuern kann?

Wir müssen (Wasserstoff-)Gas geben

E-world 2020 als Schaufenster einer dekarbonisierten Energiewirtschaft

Dienstag, 14.07.2020

"Die Politik darf dem Markthochlauf keine Hindernisse in den Weg stellen. Das Wasserstoffinteresse hat enorm an Fahrt aufgenommen, doch hält der Ausbau der »Erneuerbaren« nicht Schritt."

Auf der Eröffnungspressekonferenz zur E-world 2020 nannte Kerstin Andreae, Hauptgeschäftsführerin des BDEW Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft e.V., zwei der Hindernisse gegen den Markthochlauf, nämlich erstens der geringe Zubau von Wind- und PV-Feldern und zweitens die mangelnde Berücksichtigung im Gebäudeenergiegesetz (GEG). Die Deckelung müsse weg. Es geht dabei um den 52-GW-Deckel für PV-Anlagen außerhalb des Ausschreibungsregimes. Mit einer installierten Leistung von 52 Gigawatt soll nach dem aktuellen EEG die Solarförderung für Photovoltaik-Anlagen bis 750 Kilowatt auslaufen. Es geht ferner um die 10-MW-Größenbeschränkung für Solarparks und den 15-GW-Deckel für Wind auf See bis 2030. Es müssen jährlich mindestens fünf Gigawatt PV-Strom dazukommen, damit die "grüne Batterie" Wasserstoff jenen Markt decken kann, wo die direkte Anwendung von Strom aus erneuerbaren Quellen ausscheidet.

Der BDEW schlägt vor, den Flächenbedarf an Land zu reduzieren, indem das Offshore-Ziel auf mindestens 17 GW angehoben wird. Insgesamt waren in Deutschland Ende 2019 Offshore-Windenergieanlagen (WEA) mit einer Leistung von 7,5 Gigawatt am Netz. Die Szenarien-Berechnungen zeigen laut Verband, dass eine Aufstockung der Windenergie auf See den zusätzlichen Bedarf an Windenergie an Land oder Photovoltaik überproportional anhebt, da Offshore die vergleichsweise höchste Auslastung erreicht. Allerdings sei auch bei forciertem Ausbau von Wind Offshore und Photovoltaik ein erheblicher Zuwachs von Wind Onshore erforderlich, um das 65-Prozent-Ziel 2030 zu erreichen.

Gesetz ignoriert Wasserstoff

Genauso wichtig sei es, den Wasserstoff im GEG zu verankern. "In den Entwürfen und Vorschlägen steht nichts von Wasserstoff. Dabei könnte gerade dieser Energieträger der Wärmewende einen Schub geben", so Andreae. Zum Beispiel mit Brennstoffzellen auf Wasserstoffbasis, also ohne Reformer, einen Schub ebenfalls mit Wasserstoffkesseln, mit Nahwärme aus Wasserstoff-Wärmeerzeugern, zum Beispiel auch mit Wasserstoff betriebenen Blockheizkraftwerken (BHKW) als Quartierslösung.

Dem blauen und grauen Wasserstoff erteilten die Referenten auf dem E-world-Kongress allerdings eine eindeutige Absage: Da die Energiewende die CO2-Reduzierung zum Ziel habe, müsse sich jeder Energieträger an der Emissionsbilanz messen lassen. Selbst die Wasserstoffelektrolyse aus grünem Strom müsse hinten anstehen, wenn die nachhaltig erzeugte Elektrizität anderswo direkt genutzt werden könne. Die Erdgaswirtschaft schlägt bekanntlich die Dampfreformierung zur H2-Herstellung aus Erdgas/Methan mit Strom aus dem öffentlichen Netz vor – um Erfahrung mit der Beimischung von Wasserstoff zum Erdgas zu sammeln und da es an grünem Wasserstoff im Moment noch mangele. Als Dauereinrichtung tue man damit aber der Umwelt nichts Gutes, hieß es in Essen.

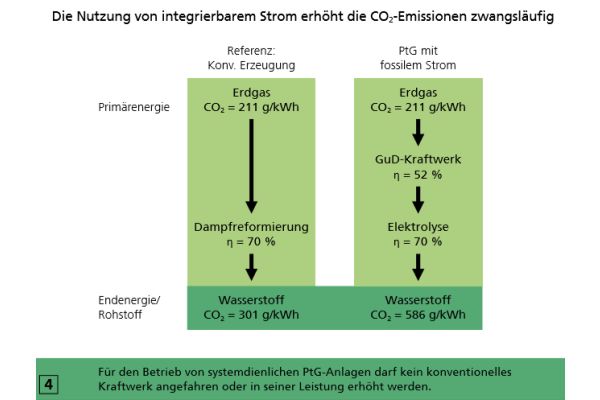

Keine Zeit (mehr) zum Experimentieren

Erik Riedel vom Übertragungsnetzbetreiber Amprion GmbH rechnete vor: Bei der klassischen Erzeugung von Wasserstoff durch Dampfreformierung des Erdgases entstehen etwa 300 g CO2 je kWh, weil der Primärenergieträger Erdgas im Verbund mit seinem Reaktionspartner Sauerstoff bei der Umwandlung etwa 210 g/kWh CO2 produziert und der Wirkungsgrad der Dampfreformierung rund 70 Prozent beträgt. Folglich stehen unter dem Strich 300 g/kWh CO2 bei dieser konventionellen Methode. Die Elektrolyse von Erdgas demgegenüber mit fossilem Strom produziert 586 g CO2 je kWh, nämlich unter Berücksichtigung eines Kraftwerkswirkungsgrads von 52 Prozent und der Elektrolyse von 70 Prozent. Riedel: "Für den Betrieb von systemdienlichen PtG-Anlagen darf kein konventionelles Kraftwerk angefahren oder in seiner Leistung erhöht werden."

Was dagegen erhöht werden muss, ist – außer den EE-Anlagen – ebenfalls die Leistung der Wasserstoff-Elektrolyseure. Die hält selbst mit dem momentan bescheidenen Zuwachs an "Erneuerbaren" nicht Schritt. Darauf verwies Thomas Thiemann von Siemens Gas and Power und Professor an der Ruhr-Universität Bochum. Mit dem derzeitigen 5- und 6-MW-Bereich seien die politischen Umweltauflagen für 2030 nicht einzuhalten. Spätestens in zwei oder drei Jahren müssten die Einheiten 100 MW leisten, um noch einmal vier oder fünf Jahre später die Gigawatt-Klasse zu erreichen. "Dann könnten wir 2030 damit beginnen, die Gaskraftwerke umzurüsten. Die Umstellung kostet nur ein Bruchteil eines Kraftwerk-Neubaus. Die Turbinen verlieren gerade mal 30 Prozent an Leistung. Doch müssen wir jetzt beginnen, unsere Technologien und Kraftwerke auf die spätere Umrüstung vorzubereiten."

Wie sehr die Zeit drängt und zur Phase des Experimentierens, der Reallabore, der Forschung bereits der parallele Aufbau einer nachhaltigen Infrastruktur mit Blick auf 2030 unbedingt beginnen müsse, machte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart drastisch mit dem Verweis auf den Bau einer städtischen Umgehungsstraße klar: "Vom Beschluss bis zur ausgeführten Realität 30 Jahre für eine einfache Straße. Uns bleiben für unseren Plan gerade noch zehn Jahre. Wir müssen Gas geben. Wir brauchen eine Investitionskultur, die Erneuerbare Energien, Netze und Speicher noch viel stärker fördert."

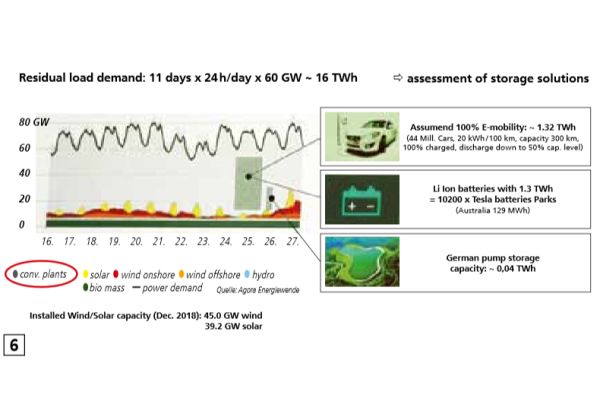

Die Leistungslücke bleibt

Die enorme Lücke zwischen Stand heute und Vorgabe 2030 hatte Thomas Thiemann auf der Leinwand abgelichtet. Der Terminus für Lücke ist bei Energiewirtschaftlern und Technikern der Begriff "Residuallast". Sie ist die Differenz zwischen dem Energiebedarf einerseits und dem Angebot an Erneuerbarer Energie andererseits. Diese Differenz müsse also fossile Kraftwerke abdecken. Für sie, die Fossilen, gibt es ganz besonders viel an sonnen- und windarmen Wintertagen zu tun. Die Abbildung gibt die Verhältnisse vom 25. Januar 2017 wieder.

Gut, die Angaben in dieser Grafik beziehen sich auf den Stand vor drei Jahren. Es kam Regeneratives hinzu. Am 1. Januar 2020 betrug die installierte Windleistung 61.000 MW, PV 46.000 MW und Wasserkraft und Biomasse noch einmal 13.000 MW. An der Höhe der Residuallast ändert das aber wenig: Am 14. Februar 2020 verbrauchte Deutschland morgens 70.000 MWh, zu denen die Erneuerbaren aber gerade mal etwas mehr als 18.000 MWh beitrugen. Die konventionellen Kraftwerke lieferten also an jenem Morgen 52.000 MWh. Was das im Fall einer verbreiteten E-Mobilität heißt, zeigt Thiemanns Grafik klar und deutlich. Zum Laden der Flotte von 44 Mio. Autos hätte eine erneuerbare Leistung von rund 52 oder 53 GW bereitstehen müssen. Tatsächlich bewegte sie sich aufgrund des Wetters auf einem nutzbaren Wert unter 10 GW.

Welche Reaktionsmöglichkeiten gibt es? Mehr Windräder und PV-Anlagen genehmigen, die Speicherkapazität erhöhen, die Effizienz verbessern, sodass der Bedarf nicht bei 80, sondern vielleicht nur bei 50 GW liegt und auch ein Tankmanagement als ein Baustein des nationalen Energiemanagements einführen: Die Wetterkarten von ARD und ZDF geben in ihren Prognosen an, ob man besser morgen oder übermorgen nachlädt. Jedenfalls müssen Industrie, Wirtschaft und Politik schon heute über die Schwachlasttage des Jahres 2030 intensiv nachdenken.

Untertage und im Netz speichern

Zurück zum Wasserstoff. Beginnen wir mit den Untertagespeichern, die heute das Erdgas aus den Exportländern aufnehmen. Sie gliedern sich in zwei Arten, in Porenspeicher und Kavernenspeicher. Porenspeicher sind natürliche Lagerstätten: Sie befinden sich in porösem Gestein, das Erdgas wie ein Schwamm festhält, wenn es mit hohem Druck in die Poren gepresst wird. Die eignen sich für Wasserstoff nicht. Zur Lagerung bieten sich deshalb eigentlich nur die Kavernenspeicher an, große, künstlich angelegte Hohlräume in unterirdischen Salzstöcken. Die Salzschicht bildet eine gasundurchlässige Barriere.

Wenn es aus den Speichern in die Gasnetze und -leitungen hineingeht, teilen sich zwei Werkstoffe den Transport, Polyethylen (PE) und Stahl. Was "sagen" diese zu H2? Halten sie der Wasserstoffkorrosion stand, der Diffusion, den notwendig höheren Drücken, da Wasserstoff nun mal nur ein Drittel des Energieinhalts von Methan hat? Die Betroffenen kümmern sich natürlich intensiv um diesen Komplex. Von der Risikoseite her sorgen sich die Experten relativ wenig. Wasserstoffleitungen gibt es schon seit vielen Jahrzehnten, sowohl gefüllt mit 100 Prozent Wasserstoff als auch mit 50 Prozent H2 im Mix (sog. Stadtgas). Für den Neubau geht der Blick auch auf die spezifische Materialmenge. Welche Stahllegierung lässt zu niedrigen Kosten die dünnwandigsten Rohre zu? Im Bestand scheiden bestehende Polyethylen-Rohrnetze für den reinen Wasserstofftransport aus. In der atomaren Form besteht Wasserstoff eben nur aus dem Atomkern plus ein Elektron. Er kann sich deshalb in alles Mögliche hinein- und hindurchzwängen. Für den Neubau hat deshalb Rehau einen PE-Typ zum Patent angemeldet, der sich im Prinzip an die Heizrohre aus PE-X anlehnt: Eine bis einige Millimeter starke Aluminiumschicht in der Mitte zwischen zwei mehreren Millimeter dicken Innen- und Außenschichten sollen das Rohr wasserstoffundurchlässig machen.

Nicht dramatisch für die Netze

Das Gros der Untersuchungen und Forschungen betrifft aber das Rohrnetz im Bestand und dort das eventuell vorgeschädigte Material selbst (Risse und Riefen) wie auch die Schweißnähte. Der niederländische Netzbetreiber Nederlandse Gasunie berichtete kürzlich von seinen praktischen Erfahrungen bei der Umnutzung einer Erdgasleitung für den Wasserstofftransport. Ganz besonders stand hier die Rissfortschrittsgeschwindigkeit im Vordergrund. Wie schnell breitet sich ein zwei oder drei Millimeter tiefer Innenriss in einem Rohr mit 14 mm Wanddicke bis zum Durchbruch aus? Und zwar bei wechselnden Belastungen in Form von Druckschwankungen von +/- zehn Prozent um den Mittelwert von 60 bar in einer Hochdruckleitung. Den Messungen nach dürfte sich der Einschnitt in 100 Jahren gerade mal um weniger als einen halben Millimeter vertiefen. Die Gasunie geht deshalb davon aus, dass trotz einer Dauerbelastung durch Druckwechsel das Wachstum dieser Risse gerade mal um 0,01 Mikrometer pro Belastung beträgt, sich mithin die Schadstelle erst nach 100.000 Belastungswechseln um 1 mm vertieft hat.

Die Bearbeiter der Untersuchung schauten sich ebenfalls aufmerksam die Schweißverbindungen an, denn Schweißen ist ein Prozess, bei dem eigentlich immer Ungänzen auftreten. Die Ungänze, ein Begriff aus der Material- und Prüftechnik, beschreibt allgemein eine Fehlstelle, wie den Riss, einen Lunker, eine Aufdickung, jedenfalls eine Abweichung vom normkorrekten Gefüge. Für den Erdgastransport tolerieren die Normen und die DVGW-Richtlinien Ungänzen in einem ganz bestimmten Umfang. Den Gasunie-Analysen nach verhalten sich wasserstoffbeaufschlagte Rohrleitungen und Verbindungen im Großen und Ganzen nicht anders als erdgasbeaufschlagte Systeme.

Im Haus kein Neuland

Die niederländischen Ergebnisse einer regionalen Kontrolle reichen selbstverständlich für eine gesicherte allgemeine Aussage nicht aus. Dazu bedarf es einer breiteren Basis. Man ist dabei, diese zu schaffen. Die Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber Gas e.V. (FNB Gas) etwa erhofft sich eine Bestätigung der Ergebnisse durch ein ähnliches Projekt. Anfang dieses Jahres hatte sie eine Vision für eine erste deutschlandweite Wasserstoff-Infrastruktur in Form einer Netzkarte vorgelegt. Darin sind Leitungen mit einer Gesamtlänge von etwa 5.900 km aufgeführt. Die Karte basiert über 90 Prozent auf dem bereits bestehenden Erdgasnetz. "Hier untersuchen wir ausgewählte Leitungsabschnitte, um zügig erste Abnehmer mit Wasserstoff versorgen zu können", erklärte Ralph Bahke, Vorstandsvorsitzender der FNB Gas, anlässlich der Veröffentlichung des Netzplans.

Schließlich gelangt der Wasserstoff in die Hausinstallation. Hier betritt man mit der Verträglichkeitsbewertung eigentlich kein Neuland. Wasserstoff gehört zu der großen Gruppe der technischen Gase und Kupferrohre haben sich als Transportmittel für technische Gase, inklusive Wasserstoff, schon seit vielen Jahrzehnten bewährt. Eine jüngere Untersuchung aus dem Jahr 2017 ("Einfluss von Wasserstoffanteilen im Erdgas auf Bauteile der Gasinstallation") schließt eine Dichtheitsprüfung der Pressverbindungen mit reinem Wasserstoff ein. Bauteile aus Kupfer, Edelstahl, Messing erwiesen sich vor und nach einer mechanischen Belastung als technisch dicht. Diese Aussage trifft für die Glattrohrverbinder nach einer sechsmonatigen Konditionierung mit reinem Wasserstoff zu. Die Pressverbinder dagegen zeigten an ihren Dichtungen geringe Leckagen, die jedoch die Studienbearbeiter als nicht kritisch bewerten.

Die neuere "Roadmap Gas 2050" des DVGW will nun Maßnahmen zur Umsetzung der gasbasierten Energiewende erarbeiten. Das Teilprojekt "H2-20" der Roadmap kümmert sich zunächst um die Netz- und Geräteverträglichkeit einer 20-prozentigen Wasserstoffbeimischung zum Erdgas mit den herkömmlichen Installationselementen als Zwischenschritt einer späteren hundertprozentigen H2-Versorgung. Der Strom- und Gasnetzbetreiber Avacon fährt dieses Pilotprojekt in einem Versorgungsgebiet in Genthin, Sachsen-Anhalt. Es ist zudem Teil der E.ON-Initiative "Grünes Gas aus Grünem Strom". Unter diesem Logo steht ein breites Themenfeld der E.ON, das sich auf Forschung und Praxis verteilt und die Reduktion der CO2-Emissionen im Wärmemarkt einbezieht.

Flüssiges Methanol statt Gas?

Wasserstoff, und vor allem der Wasserstofftransport, wird noch zu Umwelt- debatten mit der Gesellschaft führen. H2 ist nun mal ein brandgefährliches Gas. Deshalb suchen Forschungsinstitute im In- und Ausland nach Lösungen zur Entschärfung der Situation.

In den Niederlanden startet noch in diesem Jahr ein Projekt der Gasunie mit weiteren Partnern, um Wasserstoff mit CO2 in lager- und transportsicheres Methanol umzuwandeln. Methan und Methanol setzen sich im Prinzip aus den gleichen chemischen Elementen zusammen. Nur hängt an der Methanol-Summenformel noch ein Sauerstoffatom, ein O, was bekanntlich beim Methan (CH4) fehlt. Das O liefert das CO2 der Luft wie auch das CO2 aus industriellen Prozessen. Das Molekül macht Wasserstoff zu einer flüssigen und weitgehend harmlosen Alkoholverbindung (Methylalkohol), die problemlos in Rohrleitungen und Behälter eingefüllt werden kann.

In Lkw und Pkw, als Kraftstoff für einen Brennstoffzellenantrieb, beschert Methanol weder besondere Sicherheitsrisiken noch im Vergleich mit Wasserstoff Tankprobleme. Die gravimetrische Energiedichte (gewichtsbezogen) entspricht etwa der von Diesel und Benzin. Für den Brennstoffzellen-Betrieb zum Beispiel muss jedoch ein Verfahren H2 und CO2 wieder trennen. Trotzdem generiert die Methanol-Brennstoffzelle umweltneutral Strom und Wärme, wenn sie auf grünem Methanol basiert. Sie setzt in diesem Fall, ähnlich der Biomasse, nur die Menge an Kohlendioxid frei, die die Methanolsynthese vorher der Umwelt entnommen hat. Zur Herstellung von grünem Methanol haben sich unter anderem Forscher von Siemens und der Universität Erlangen-Nürnberg zusammengetan und einen besonders effektiven Katalyseprozess erarbeitet. Mit einer ähnlichen Aufgabenstellung befasst sich im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie ebenfalls das Leibniz-Institut für Katalyse an der Universität Rostock. Probleme rühren eigentlich daher, dass die bekannten Prozesse zu viel Abfall produzieren und bei harschen Bedingungen, unter anderem bezüglich Temperatur und Druck, ablaufen. Daher sind die Stoffeffizienz und auch die Energieeffizienz oft ungenügend. Was in der Vergangenheit nicht die Rolle spielte, dafür heute umso mehr.